VOYAGE A TERRE-NEUVE

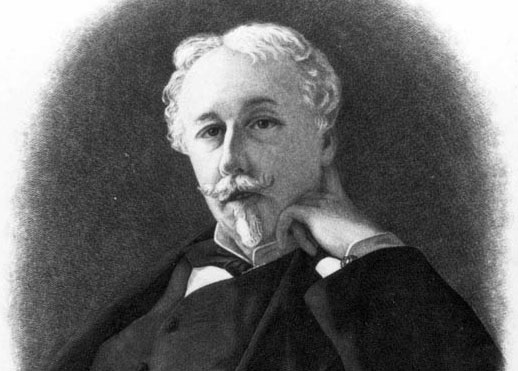

PAR LE COMTE A. DE GOBINEAU

CHAPITRE II.

Saint-Pierre.

L’aspect n’en est ni gai ni attrayant. Si la mer est grise et sombre, la terre qui s’offre aux yeux l’est encore plus. Elle est seulement d’une autre nuance, et pour peu que le brouillard l’enveloppe comme au moment où le Gassendi l’aperçut, elle ne présente aux yeux qu’un amas de quelques roches s’élevant à peine au-dessus du niveau des eaux, l’écume qui tourbillonne et s’éparpille autour de brisants, et les lignes heurtées, confuses, sans grandeur, de certains points culminants de la configuration de l’île, le tout paraissant à travers la brume, comme un visage de femme un peu maussade, un peu vulgaire, à travers les plis d’un voile. La place occupée par ces quelques îlots presque imperceptibles est si minime dans l’Océan, et la nature du climat est si portée à la dérober aux navigateurs, qu’il semble facile de passer à côté sans en rien voir. Dans tous les cas, l’approche n’en est pas sans danger, et cette terre presque à fleur d’eau, peu visible les trois quarts de l’année à cause de la pluie, est entourée de tant d’écueils, que très-souvent, au moment d’y aborder, les navires s’y perdent. Pour conjurer le péril autant qu’il est possible, de demi-heure en demi-heure, lorsque le temps l’exige, un coup de canon est tiré pour avertir les bâtiments au large, et leur faire connaître la proximité de la côte.

Cette fois, une telle précaution n’était pas absolument nécessaire. Bien qu’il ne fît pas très-beau pour tout autre pays, pour ces parages la journée n’était pas mauvaise. La brume présentait çà et là de vastes déchirures à travers lesquelles on apercevait à peu près l’état des choses, et l’on voyait même autour de soi, d’une manière tolérable, à deux cents pas environ. Il ne pleuvait plus. Tout était pour le mieux.

Nous pûmes ainsi compter un grand nombre de voiles allant et venant. C’étaient les bateaux de pêche des habitants, et la petite exploitation des environs marins. On eût dit de loin des groupes pacifiques de blancs oiseaux de mer, nageant sur la surface des eaux. Bientôt, de cette flottille éparpillée sous nos yeux, se détacha rapidement une embarcation qui, à la vivacité de ses mouvements, à la hardiesse de sa marche, à la façon audacieuse et leste dont elle se penchait sur le côté, semblant plutôt courir sur l’eau que s’y plonger, se fit reconnaître de tous ceux qui, à notre bord, avaient déjà fait le voyage. C’était la Lysie, le bateau-pilote de Saint-Pierre, qui venait au-devant de nous. Elle était montée par trois hommes, et nous accosta hardiment. Le patron se hissa au moyen d’un bout de corde, et vint prendre son poste sur la passerelle. C’était déjà un spécimen curieux des êtres au milieu desquels nous allions vivre pendant six mois.

Cet homme-là est un Français comme nous, né en France et, cependant, le genre de vie qu’il mène ainsi que tous ses pareils, en fait, en quelque sorte, une apparition d’un autre âge et à coup sûr d’une autre société. Il a plus de soixante ans et les années n’ont pas mordu sur sa vigueur et son énergie physiques. Les chagrins n’ont pas été plus puissants que les années; il a perdu quatre fils, tous noyés, tous emportés par la mer, et nuit et jour il court encore lui-même sur cette mer qui lui a tout pris. Une vie composée de telles fatigues, tissue de tant de périls, semée de tant de douleurs, n’a pas courbé ce matelot. Parvenu au cœur de la vieillesse, il travaille et travaillera jusqu’à sa mort, parce que son métier, tel qu’il est, suffit à peine à le nourrir et ne lui donne pas assez pour le jour présent et le lendemain. Et cet homme n’est nullement une exception. Les nécessités qui le pressent, les soucis qui l’entourent, les coups qui l’ont frappé, c’est là le partage de toute la population dont il fait partie, et il ne lui est rien arrivé qui ne puisse échoir de même à ses amis et à ses voisins. On n’a jamais entendu parler de suicide dans ce monde-là, et il n’en est jamais sorti un révolté d’aucune espèce, aspirant à changer la marche ou l’ordre des sociétés, ni à mettre en haut ce qui est en bas.

Quand nous fûmes mouillés dans la rade, en dedans du cap à l’Aigle et vis à vis de l’île aux Chiens, le panorama de Saint-Pierre se découvrit libéralement à nous et d’un seul coup d’œil nous pûmes inventorier tout ce que cette résidence offrait de remarquable. Dans le fond, en face de nous, un groupe de maisons en bois à un étage, presque toutes noircies par l’âge et surtout les pluies; une habitation un peu plus haute, ressemblant assez bien à la demeure d’un bon bourgeois dans les environs de Paris, moins les sculptures que le goût moderne y ajoute, mais bien et dûment garnie des inévitables persiennes vertes: c’est la demeure du commandant de l’île; plus loin le clocher d’une église assez jolie, en bois comme tout le reste; en face du gouvernement, un petit port intérieur qui porte le nom très-usité dans ces contrées de barachoix, où se réfugient les goëlettes quand la rade n’est pas tenable, ce qui arrive assez souvent et surtout l’hiver, puis une manière de fortin dont l’usage réel ne paraît être autre que celui de donner des canons à prendre à un ennemi quelconque; enfin à droite et à gauche des cases éparses et des graves ou plages artificielles, construites en cailloux, où sèche la morue. Nous sommes ici dans l’empire de ce poisson. Vivant ou mort, il va désormais se montrer constamment à nos yeux. C’est la raison d’être de Saint-Pierre, c’est sa seule et unique production, c’est le possesseur de la mer, de la terre, et il faut le dire, par son odeur, il le devient aussi de l’air, qui n’en est malheureusement que trop imprégné.

En revanche pas un arbre, l’herbe même semble ne pousser qu’à regret. Les hauteurs qui montrent sans souci et sans prétention la nudité de la roche native ont leurs replis couverts d’une sorte de végétation roussâtre, sèche à la vue, de l’aspect le plus repoussant. Tout cela est si farouche, que même, après vingt jours de réclusion sur des planches humides, le désir d’aller à terre était fort modéré. Cependant les voyageurs ont des devoirs à remplir, et il y aurait conscience à ne pas se montrer curieux, même de ce qui ne vaut pas trop la peine d’être vu.

Quand on a traversé la rade et mis le pied sur cette terre si peu engageante, les premières impressions vont se fortifiant de plus en plus. Soit que l’on suive la route construite récemment par les marins de l’Iphigénie, et qui s’enfonce dans le centre de l’île, soit que l’on prenne le prolongement de la même voie, établi par l’équipage d’une autre frégate dans la direction du nord, le long de la rade, on ne voit que pierres, terre mouvante, tourbe et marécages. Dans quelques lieux, on se prend les jambes dans ce qu’on appelle la forêt. C’est un fouillis de petits sapins de l’espèce la plus humble, puisqu’ils ne dépassent guère deux pieds à deux pieds et demi de haut. Ce sont ces nains végétaux qui donnent aux hauteurs de l’île la teinte noirâtre déplorée tout à l’heure, et pour en rendre les nuances plus désagréables, ils se marient à toutes sortes de mousses, de lichens et de plantes lacustres de fort triste mine. Enfin pour le trancher net et en un mot comme en cent, Saint-Pierre est un pays hideux, et la nature, si elle a voulu atteindre ce résultat, y a parfaitement réussi; il n’y a que des compliments à lui en faire.

Il est vrai que nous étions en été; l’hiver est plus déplorable encore. Le brouillard de plus en plus épais et constant ne se dissipe pour ainsi dire plus. Des banquises se forment qui interceptent l’entrée et la sortie de l’île en accumulant de toutes parts des glaces énormes. La neige couvre la terre à une grande épaisseur, et comme l’humidité domine encore sur la rigueur du froid, on est constamment au milieu des horreurs d’un dégel qui s’arrête à chaque instant, pour recommencer presque aussitôt. Puis Saint-Pierre jouit d’un fléau particulier à ces parages, et qui mérite une mention honorable; c’est le poudrin.

Le poudrin consiste en une sorte d’essence de neige qui tombe par tourbillons, fine et drue comme du sable. Le poudrin s’introduit par les moindres ouvertures. Il suffit d’une fente à une porte, d’un carreau mal joint à une fenêtre pour que le poudrin se fasse passage et pénètre dans une maison. Si une des planches qui forment les parois a seulement un trou de vrille, le poudrin trouve encore moyen de se glisser par là, et en quelques instants, fait à l’intérieur un tas de neige.

Aussitôt qu’il tombe, l’air est glacial. On ne voit plus devant soi. En quelques instants, les chemins sont couverts d’une nappe blanche et disparaissent. Le voyageur aveuglé risque de perdre la tête. S’il ne rencontre pas promptement un refuge, il est en danger sérieux. Il y a peu d’années un enfant de Saint-Pierre se trouva dehors au moment où le poudrin commençait. Sa famille signala aussitôt son absence; les marins d’un navire de l’État mouillé en rade, se mirent à sa recherche au péril de leur propre vie. Toute la nuit ils coururent sans rien trouver, et le lendemain matin, on l’aperçut contre une roche, la tête appuyée sur sa main, enseveli jusqu’au cou dans la neige, paraissant endormi; il était mort.

Pour toutes ces raisons et surtout parce que la pêche ne peut se faire en hiver, Saint-Pierre n’a qu’une très-faible population permanente, composée des fonctionnaires publics et de quelques centaines de marins nés dans l’île, avec leurs familles. Ces hommes sont, presque tous, Normands ou Basques d’origine. Mais comme les familles se sont alliées entre elles, leur sang est mêlé et un type à peu près mixte en est résulté. Ce sont des pêcheurs, pour la plupart très-pauvres et qui se bornent à exploiter les côtes de l’île où ils prennent des morues et des harengs.

L’île ne produisant rien que quelque peu de légumes dans de misérables jardins créés avec beaucoup de peine, toutes les ressources alimentaires sont apportées par les navires. La farine vient généralement des États-Unis, le bétail de la Nouvelle-Écosse, les moutons de la grande terre de Terre-Neuve, qui fournit aussi les bois de construction pour les maisons et les magasins.

Saint-Pierre n’aurait aucune importance s’il ne possédait jamais que sa population, en quelque sorte indigène. Heureusement vers la fin de l’hiver, l’aspect de la rade et du barachoix change tout à coup, le poudrin cesse de tomber, les maisons où l’on se tenait barricadé s’ouvrent de toutes parts, les auberges, qui sont en grand nombre, depuis le Lion d’or jusqu’au moindre cabaret, arborent à leurs fenêtres les appâts séduisants de bouteilles de tous les formats, et une multitude de navires, venant du large, débarquent sur le quai une population nouvelle qui arrive de tous les ports de France, depuis Bayonne jusqu’à Dunkerque, et qui fait monter parfois le chiffre des habitants de l’île à dix, douze et même quinze mille âmes. C’est là, à sa façon, à un certain point de vue, une population très-distinguée, très-fière d’elle-même, qui se considère comme une espèce d’élite dans la création et qui, en vérité, n’a pas tout à fait tort. En un mot, ce sont les pêcheurs des bancs qui font là leurs provisions de vivres pour eux-mêmes, d’appât pour le poisson qu’ils veulent prendre, ou bien qui, dans le cours de la campagne, viennent emmagasiner ou vendre celui qu’ils ont conquis. Ces gens-là sont au petit pêcheur indigène ce qu’un zouave peut être à un garde national.

Le costume de ces matelots parachevés atteint les dernières limites possibles du désordre pittoresque. Des bottes montant jusqu’à mi-cuisse, des chausses de toile ou de laine, amples comme celles de Jean-Bart, sur l’enseigne des marchands de tabac, des camisoles bleues et blanches ou rouges, ou rouges et blanches, des vestes ou des vareuses de tricot qui n’ont plus de couleur si jamais elles en ont eu, des cravates immenses, ou plutôt des pièces d’étoffes accumulées, tournées, nouées autour du cou, des chapeaux énormes pendant sur le dos, ou bien des bonnets de laine bleus, enfoncés sur les oreilles et sortant de toutes ces guenilles, des mains comme des battoirs, des visages plutôt basanés que de couleur humaine, plutôt noirs que basanés, couverts de la végétation désordonnée d’une barbe qui depuis quinze jours n’a pas vu le rasoir, voilà l’aspect honoré, respecté, admiré du pêcheur des bancs. Il reste encore un point important pour que la description soit complète. Prenez l’homme ainsi fait qu’il vient d’être dit, et roulez-le pendant deux bonnes heures, avec son équipement, dans la graisse de tous les poissons possibles, alors il ne manquera plus rien à la ressemblance. Car, il faut le concevoir huileux au premier chef, sans quoi ce n’est plus le vrai pêcheur.

Ainsi fait, il descend de sa goëlette, aussitôt qu’elle a mouillé et vient s’offrir avec bonhomie, mais avec le juste sentiment de ce qu’il vaut, à l’accueil chaleureux et admiratif de l’habitant. Il marche dans le sentiment de sa gloire sur ce sol qui l’appelle depuis tant de mois. Les mains dans les poches, la pipe à la bouche, il rappelle Adam dans le paradis terrestre. Il en a l’innocence et la satisfaction d’être au monde, dont il se considère aussi, en toute humilité, comme la merveille, et encore une fois, il a raison, car il n’est pas un homme de mer depuis l’amiral jusqu’au dernier mousse qui ne pense cela de lui. Et maintenant qu’il est à terre, c’est peut-être le moment de parler un peu plus au large de ses affaires et de ce qu’il fait et qui lui vaut tant de sympathies. Nous allons donc le laisser entrer et s’attabler dans quelque cabaret où il finira peut-être par faire du tapage et casser, soit des verres, soit la tête de son hôte; mais alors, le gendarme prendra soin de lui et nous le rendra intact, de bonne humeur, et parfaitement reposé demain matin.

Le pêcheur des bancs, comme toutes les grandes choses, peut se glorifier d’un passé illustre. Dès le quinzième siècle, des Normands et des Basques, sans souci des moyens imparfaits que possédait alors la navigation, arrivaient chaque année, tout comme aujourd’hui, pour hanter les mers épouvantables de Terre-Neuve; tout comme aujourd’hui, s’y mettaient à la cape, pendant les mois d’été et, tout comme aujourd’hui, y pêchaient la morue qu’ils rapportaient ensuite à Bayonne ou à Granville. Non contents de cette rude aventure, ils se risquaient encore dans le golfe du Saint-Laurent et allaient y poursuivre les baleines qui y étaient alors fort abondantes et ne s’y montrent plus guère.

Ces expéditions lointaines, hasardées, dangereuses devinrent ainsi, dès ces époques déjà anciennes où nous avions des marins et point de marine, comme le partage exclusif des hommes les plus hardis de nos côtes, et ce fut un honneur, une gloire pour les familles riveraines que d’avoir compté parmi leurs membres, des pêcheurs des bancs.

Maintenant que les ressources nautiques se sont tant perfectionnées, les expéditions de ce genre ne sont plus absolument ce qu’elles étaient. Voici cependant ce qu’elles sont restées.

Un navire part de France et vient d’abord à Saint-Pierre se pourvoir de ce qu’on appelle la boitte, c’est-à-dire l’appât destiné à garnir les lignes. Cet appât est ou frais ou salé, et les gens du métier en sont encore à décider si l’un ne peut pas en tout temps et en toutes circonstances tenir la place de l’autre. Toutefois il est certain que lorsque la morue est consultée par l’offre simultanée des deux séductions, elle préfère la chair fraîche.

Cette chair fraîche est fournie par le capelan, espèce de petit poisson qui, au printemps, descend des mers du Nord, poursuivi par des bancs de morues, lesquelles à leur tour sont chassées par de plus grosses espèces. Dans la terreur que leur causent les bandes innombrables de leurs ennemis, les capelans se répandent dans toutes les mers qui avoisinent Terre-Neuve, en masses tellement épaisses, que le flot les rejette et les accumule parfois sur le sable des grèves.

La pêche principale de ce capelan se fait sur la côte anglaise de Terre-Neuve, et les hommes de là apportent leur butin à nos pêcheurs venus à Saint-Pierre pour le rendez-vous. On pourra juger de l’importance de ce commerce par le chiffre des sommes qui y sont employées et qui ne vont pas à moins d’un million de francs, annuellement.

Les goëlettes une fois pourvues de leur boitte quittent Saint-Pierre, prennent la direction du nord-est et s’avancent sur les bancs.

Dès que le capitaine a choisi sa place de pêche, il se met à la cape sur cette mer profonde, orageuse, pluvieuse, brumeuse, et il y passera plusieurs semaines sans bouger. Il tend ses lignes le long du bord. Ce sont d’énormes cordes flottant sur la mer et auxquelles sont attachées d’autres cordes verticales dont l’extrémité porte l’hameçon, dissimulé par l’appât. A chaque instant, on lève les lignes, on en détache le poisson pris, on remet de l’appât et on recommence.

Cependant, on s’occupe immédiatement de faire subir à la prise une première préparation. On décolle la morue, on l’ouvre, on la vide, on la fend en deux, on l’empile en tas et on la sale.

Ce labeur combiné est incessant, il dure autant que le poisson donne; jour et nuit on s’y relaye. Jour et nuit, le matelot est sur le pont, quelque temps qu’il fasse, presque toujours mouillé jusqu’aux os, couvert d’huile et de sang, respirant une odeur infecte, entouré de débris dégouttants, travaillant sans s’arrêter.

Comme la première affaire est de rapporter le plus de poisson possible, on ménage avec grand soin la place disponible. On a donc de vivres ce qu’il en faut strictement, et, pour qu’il en faille moins, on s’arrange à ne manger presque que du poisson qui ne manque pas dans l’eau. Très-peu de spiritueux à bord, une nourriture d’anachorète, voilà pour distraire de la fatigue. Mais ce n’est rien encore.

Il peut arriver et il arrive presque constamment que la pêche ainsi faite n’est pas suffisante. Alors, des embarcations, montées de deux ou trois hommes, s’en vont tous les jours, quelquefois jusqu’à trois et quatre milles en mer, tendre d’autres lignes. On rayonne fort loin autour du navire.

Chaque matin, à quatre heures, les matelots se mettent dans leurs coquilles de noix, s’assoient sur les bancs, d’une main jettent leurs bonnets à leurs pieds, et en commençant à ramer, comme nous disons à terre, à nager comme ils disent, récitent tout haut une prière; puis ils remettent leurs bonnets et s’en vont à leurs lignes.

Mais il fait nuit, mais il pleut, mais le brouillard est opaque, mais la mer devient subitement furieuse. Un courant s’est emparé de l’embarcation et l’a jetée hors de sa route; plusieurs jours se passent, on n’en a pas eu de nouvelles, on n’en aura jamais. Voilà ce que peut coûter un plat de poisson.

Mais voilà aussi pourquoi, dans toute la gent maritime, le pêcheur des Bancs est un homme tenu en si haute considération. De tous les marins, c’est celui qui a vu le plus souvent toutes les difficultés du métier, qui en a éprouvé les fatigues les plus rudes, qui a dû montrer, pour disputer sa vie à l’abîme, le plus de sang-froid et d’adresse, le plus de fermeté et d’esprit d’à-propos, qui sait le mieux ce que vaut un bout de corde et ce que promet le vent qui souffle. Enfin c’est, dans toute l’expression du mot, un marin et peut-être doit-on lui faire un honneur plus difficilement mérité encore de nos jours: c’est un homme.

Assurément, il existe aujourd’hui peu de créatures qui mènent une pareille existence. On peut donc se demander quels motifs si puissants portent de pareilles gens à l’accepter. Car, avec un fonds semblable d’énergie et nécessairement aussi d’intelligence, de capacité, de travail et de privation, bien des vocations, jugées plus attrayantes et dans tous les cas plus faciles, s’ouvriraient certainement pour eux. Est-ce l’amour du gain? Qu’on en juge.

Les pêcheurs sont engagés dans les ports de France pour le compte de certaines maisons qui, se livrant à ce genre de commerce, possèdent les navires. Elles donnent à chaque homme une solde, puis elles se chargent de lui vendre les vêtements, les vivres et tout ce dont il peut avoir besoin pendant la campagne. S’il est très-économe et très-prévoyant, la moyenne de ce qu’il touche au retour ne dépasse guère huit cents francs. Mais pour peu qu’il ait du laisser-aller et de l’imagination, ce qui est le fait, en général, de tous les hommes aventureux et résolus, j’ose à peine dire à quel chiffre ce qu’il est en droit de réclamer se réduit. S’il le faut absolument, j’avouerai pourtant qu’il est tel de ces hommes qui ne reçoit pas plus de cinq à six francs au bout de six mois de navigation.

Ainsi, même dans les meilleures conditions possibles, comme métier, c’est un mauvais métier que d’être pêcheur des Bancs. Et cependant, ceux qui l’ont fait une fois y retournent presque toujours, et tant qu’ils ont des forces, ils y reviennent, et leurs enfants y reviennent après eux, et des générations successives se dévouent à ces terribles épreuves. Les raisons de cet entraînement singulier sont difficiles à apprécier, cependant les voici à peu près:

On mettra en première ligne un goût immodéré pour une existence de périls et de difficultés très-grandes, sans doute, mais courtes, puisque les campagnes ne durent que six mois. Au bout de ce temps, on rentre en France, ou bien on va porter les chargements dans les ports de l’Amérique du Sud, de l’Espagne ou de l’Italie, ce qui présente un nouveau genre de vie et de nouveaux climats. Puis, dans ce travail parfois si exigeant, si disproportionné aux forces humaines, on a la satisfaction de se sentir dans une grande indépendance; car le capitaine du navire des Bancs est presque un matelot comme ses hommes. Il a commencé comme eux, il mène la même existence, il travaille avec eux et autant qu’eux. L’égalité eut donc presque parfaite. Dans les relâches, dans les intervalles du travail, le matelot ne se sent pas de supérieur, et c’est pour lui un grand point. Il ne fait rien que son intelligence et ses besoins ne lui disent utile et nécessaire, et, avantage auquel il paraît être plus sensible que le fait n’en vaut la peine en lui-même, il peut s’habiller comme il le veut, comme il l’entend.

Enfin, par-dessus tout, ce qui achève de lui inspirer pour son métier l’amour qu’il lui porte, c’est l’orgueil satisfait d’être reconnu pour un maître dans sa profession. Il se sait, il se sent estimé et précieux, il l’est à ses yeux propres. Il se tient pour quelque chose dans le monde, et il ne doute pas que cette opinion ne soit celle de tous les hommes, grands ou petits, qui le connaissent peu ou beaucoup. L’esprit français étant donné, on conçoit l’importance d’une telle conviction. Elle est déterminante, et elle seule suffirait pour expliquer comment il peut y avoir eu et y avoir encore des pêcheurs des Bancs. Espérons qu’il y en aura toujours.

La France, j’ai dit plus haut depuis quelle époque, a toujours été la nation qui a fourni, proportion gardée, le plus d’hommes à ce genre de navigation. Jadis les Espagnols nous ont fait concurrence; mais, avec le déclin de leur marine, ils ont disparu de ces parages et nous achètent aujourd’hui ce qu’ils nous aidaient autrefois à recueillir au prix des mêmes misères.

Les Anglais qui rivalisent avec nous, et même, au point de vue du nombre, nous dépassent, ne sont nullement dans des conditions semblables. Leurs navires des Bancs viennent de Terre-Neuve qui est très-voisin, et y vont sans cesse porter leurs chargements. Ils n’ont, en réalité, à essuyer ni des dangers, ni des fatigues, ni des travaux pareils; aussi eux-mêmes ne comparent-ils pas leurs équipages aux nôtres, dont ils avouent l’immense supériorité.

Les Américains ne se montrent pas en grand nombre et ne cherchent pas à lutter.

Il faut donc constater que nous sommes restés dans ces mers ce que nous y avons toujours été, même au temps où nous étions les possesseurs des terres voisines, d’excellents et hardis marins, des hommes intrépides et intelligents. Toutefois, avouons-le aussi et à regret: nous ne sommes plus aussi nombreux.

Une rue de Saint-Pierre, lorsque beaucoup de navires des Bancs sont en rade, ne laisse pas que de présenter un tableau mouvant et digne d’intérêt. Ces grosses faces brunies et graves jusque dans leur joie, qui se montrent à toutes les fenêtres, ces groupes d’hommes trapus et vigoureux qui remplissent les places, les parcourant de ce pas balancé ordinaire aux matelots, dont la démarche pesante rappelle toujours assez celle de l’ours polaire, les cheveux rouges des marins anglais qui viennent vendre la boitte, leurs yeux bleus à fleur de tête qui contrastent si parfaitement avec la mine refrognée de nos Normands et surtout de nos Basques, et, au milieu de cette vivante et insouciante allure de tous ces hommes d’action, la physionomie au moins un peu coquine de neuf marchands sur dix, c’est là, je le répète, un spectacle qui vaut la peine d’être vu.

Le trafiquant de ces pays-là, qui n’a guère ouvert boutique que pour avoir affaire au matelot, a dû naturellement choisir ce client pour premier objet de son étude. Il n’était pas difficile de pénétrer promptement et complétement une nature aussi peu complexe et de deviner que lorsque, dans ces vastes poches, il se trouvait quelque argent, l’argent sortait aussitôt que l’on pouvait inspirer à son maître une fantaisie. Comme rien n’était plus facile, il en est résulté que le matelot, par son laisser-aller, son manque de défiance, a corrompu le spéculateur, qui, né sans doute avec les instincts les plus honnêtes, est devenu généralement tout autre chose que consciencieux.

Avec les pêcheurs des Bancs, il n’y a pas grand succès à obtenir, parce qu’ils n’ont guère à dépenser, mais les Anglais vendeurs de boitte, sont dans une position toute différente. Ce sont, le plus ordinairement, des habitants de la côte méridionale de la Grande-Terre, gens aisés, pêchant pour leur propre compte et, lorsqu’ils ont livré leur capelan à nos navires, ayant les poches bien garnies. La question à résoudre pour les marchands, c’est d’attirer cet argent-là, genre de pêche qui demande un peu d’habileté, mais beaucoup moins que celle du poisson.

Quelques maisons respectables, comme disent les prospectus, ont établi cet usage d’avoir à la porte de leurs magasins une barrique d’eau-de-vie et un verre, et tout matelot qui entre est invité à user à discrétion et gratis de cette magnifique hospitalité.

Tout d’abord le brave homme est ému de tant de politesse. Il se croirait déshonoré s’il se rendait suspect à ses propres yeux de lésinerie. Il est comme Orosmane et ne veut pas se laisser vaincre en générosité. Il remue son argent dans les profondeurs de ses chausses et paye immédiatement un baril de farine. Content de lui, il se verse un second verre d’eau-de-vie (ce ne sont pas petits verres), l’avale et, en essuyant ses grosses lèvres sur sa manche droite, il parcourt la boutique d’un regard satisfait.

Il commence à raconter ses affaires, et tout en parlant et disant ce qu’il a d’argent, ce qu’il espère gagner encore, les événements et incidents de la pêche et le reste, il entend que son hôte lui demande, avec une amitié qui le touche, s’il n’aurait pas besoin de planches.

Il y a une heure, il n’avait pas la plus légère idée qu’il eût besoin de planches. Mais, en ce moment, il sent de toute la force de sa conviction qu’il ne peut s’en passer. «Vous prendrez bien toutes les planches qui sont là?» dit le commerçant. Le matelot pense judicieusement qu’un homme comme lui doit prendre toutes les planches possibles et ne saurait jamais en avoir trop. Il paye et avale encore un verre d’eau-de-vie.

L’habile homme qui le tient harponné dirige les désirs du grand enfant d’après la connaissance qu’il acquiert bientôt de la somme contenue dans les poches. Il lui prend tout ce qu’il peut lui prendre et souvent il lui prend tout. Après la farine et les planches il lui impose du fromage, des clous, du lard, des gilets, des cravates, des barriques vides, de la quincaillerie, enfin ce qu’il peut. Les objets ne sont pas tarifés d’une manière bien exacte. L’interlocuteur est si aimable, son eau-de-vie si bonne, et on n’en est pas à quelques sous de plus ou de moins.

Quand il n’a plus rien, le matelot serre chaleureusement la main de son ami et retourne à son bord en chantant. Ce n’est que le lendemain qu’il s’aperçoit de toutes les belles acquisitions qu’il a faites, et que, s’il est marié, il commence à se gratter l’oreille, en se demandant avec inquiétude ce que sa femme va penser et dire.

Je ne fais ici qu’indiquer par une légère esquisse le portrait des marchands. Il n’est pas besoin d’y insister. D’ailleurs il en est de toutes les grosseurs, bien que tous fassent à peu près la même spéculation en gros ou en détail: la pêche du pêcheur. Les uns ne quittent guère la France, où ce sont d’importants personnages. Ceux-là ont comme des viviers pleins de matelots qu’ils nourrissent peu et mal et dont ils extraient la substance par les moyens de compression. Les autres sont de riches spéculateurs, étrangers quelquefois, qui viennent s’établir à Saint-Pierre et qui possèdent aussi bien des moyens de faire passer entre leurs mains l’argent que le ciel ne leur avait pas destiné tout d’abord. Enfin, il y a les petits trafiquants.

Les marins qui, voyant beaucoup de choses, et n’ayant pas un temps considérable à donner aux élucubrations philosophiques, aiment assez à rendre leurs impressions par des mots brefs, frappants et pittoresques, appellent tous ces messieurs des banians, et le fait est que la ressemblance est assez grande entre les vendeurs de toutes choses qui exploitent ces parages et les commerçants indigènes des mers de l’Inde. Seulement, je suis porté à croire à quelque exagération dans le rapprochement. Les Européens sont infiniment plus rapaces que leurs confrères d’Asie.

Quoi qu’il en soit, voilà le caractère dominant du commerce de Saint-Pierre. L’empereur Napoléon Ier, en définissant toute espèce de négoce par cet aphorisme: «C’est un brigandage organisé,» a dit une vérité profonde. Puisque donc la permission de ce brigandage existe une fois, et qu’il n’y a guère de moyens directs de le réprimer, ce qui pourrait arriver de plus heureux, ce serait de le voir s’augmenter. Là où il n’est pas possible d’avoir recours à la protection des gendarmes, la seule chose à faire est de multiplier le nombre des voleurs qui, dès lors, se surveillant les uns les autres, se tiennent en échec, avertissent les victimes des ruses trop perverses et finissent par s’entendre pour ne les dépouiller que dans une certaine mesure. Cet heureux résultat serait-il douteux, et je n’oserais affirmer le contraire, il faudrait encore pour des raisons, cette fois, qui n’ont rien à démêler avec l’intérêt des pêcheurs, faire des vœux pour que l’établissement de Saint-Pierre rompe avec le passé et commence une nouvelle vie à laquelle tout semble lui donner des droits.

Saint-Pierre est situé à proximité de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, du Canada, à l’entrée du golfe Saint-Laurent. Saint-Pierre n’est pas éloigné de l’Europe. Il n’est pas loin des États-Unis. Cette situation géographique le rend apte à un grand avenir commercial. Saint-Pierre doit nécessairement devenir un entrepôt où les soieries et les vins et les divers articles d’exportation que fournit la France se rencontreront avec les produits américains; et plus les colonies anglaises du Nord-Amérique, le Canada surtout, feront de progrès dans la voie de prospérité où ils sont entrés désormais, plus il sera inexplicable, plus il sera à déplorer que Saint-Pierre avance, de son côté, si lentement vers l’avenir qui lui est dû.

Lorsque la France l’a acquis, après la malheureuse guerre de 1763, l’Angleterre le lui cédait en gardant le cap Breton. Au lieu d’une terre vaste et qu’on avait jugée susceptible d’arriver à une grande importance, on nous donnait deux îlots de rochers strictement, bons, au jugement d’alors, à l’usage pour lequel on les réclamait de notre part, à servir d’asile à nos navires de pêche. Depuis 1763, rien n’a changé, en bien du moins, sur ce coin de terre abandonné. Pourvu jusqu’à l’excès de tous les moyens compliqués et de tous les rouages multipliés que chérit l’administration française, Saint-Pierre dépend de deux ministères; par un honneur qu’il ne mérite pas, il est censé tenir sa place dans les méditations des bureaux de la marine et des bureaux des colonies. Il a un commandant, un ordonnateur, un juge, un commissaire de police, un médecin, un préfet apostolique, un ingénieur, des commis en nombre plus que suffisant, des gendarmes et quelques artilleurs; mais, en revanche, et dans la réalité de l’expression, il n’est pas administré du tout. C’est un village où ni les rues ni les places ne sont pavées ni éclairées. Les habitants n’ont aucune espèce de droit municipal; l’autorité métropolitaine s’est réservé le monopole exclusif de la sollicitude pour les intérêts locaux, et elle l’a si bien réservé qu’elle l’a oublié tout entier dans un carton désormais perdu. Le droit de propriété n’est pas même constitué dans l’île, et bien que le territoire soit fort petit, il n’y aurait pas encore un seul bout de route, malgré la présence de l’ingénieur, si deux commandants de navires de guerre n’avaient eu l’heureuse pensée d’employer leurs équipages à en faire quelques tronçons pendant les loisirs d’une relâche. Enfin, que dire de plus que ce dernier fait? Jusque dans ces derniers temps, Saint-Pierre n’a pas eu de correspondance postale directe avec la France. Il ne reçoit les lettres et les dépêches que par Terre-Neuve où une petite goëlette va les chercher deux fois par mois, pendant l’été. En hiver, les communications sont accidentelles. En un mot qui résumera tout ce qui précède, la nature avait voulu faire de Saint-Pierre quelque chose et l’administration s’y est refusée. Il serait à souhaiter qu’un regard de l’Empereur tombât sur ce coin du monde. Il pourrait en résulter de grandes choses.

Autrefois, dans l’idée qu’on se faisait d’une colonie désirable, on mettait en première ligne l’étendue du territoire, la beauté du climat, la fertilité du sol. Alors, composant à l’avance un roman, on se voyait maître, dans un avenir quelconque, de magnifiques contrées, alimentant un grand commerce, payant beaucoup d’impôts, enrichissant la métropole. Mais la pratique a rarement donné raison à des prévisions semblables, et l’histoire des colonies de tous les pays du monde est un peu comparable à l’histoire des naufrages.

Souvent, on ne parvient pas à peupler d’une manière suffisante les territoires que l’on veut exploiter. D’autres fois, les maladies locales ou les difficultés de l’acclimatation arrêtent violemment tous les progrès. Mais on a écarté ces difficultés; plus la contrée est grande, plus elle coûte cher à surveiller, à garder, à maintenir; et, quant à ce dernier point, il finit toujours par arriver un moment où, en raison même de ce que la colonisation a réussi, la colonie se détache de la mère-patrie qui, ainsi, perd d’un seul coup le fruit de tous ses sacrifices et voit la fin de ses illusions. J’entends bien dire, à la vérité, que, dans certains cas, la métropole gagne encore à la séparation et que, par exemple, l’Angleterre a plus de profits dans ses rapports avec les États-Unis devenus indépendants, qu’elle n’en obtenait jadis de la possession de la Nouvelle-Angleterre et des domaines adjoints. C’est fort bon à dire et d’autant plus que, si l’on n’avait pas inventé ce moyen de consolation, on n’en eût pas su trouver d’autres. Mais, de bonne foi, il appartient tout entier à la classe des vérités mal plantées dont parle Figaro, et on ne fera jamais admettre sérieusement par un homme de sens que si l’Angleterre pouvait avoir des gouverneurs à Washington, elle ne le préférerait pas à y voir des présidents, d’autant plus qu’on ne comprend pas très-bien en quoi son commerce en serait diminué.

Nous avions Saint-Domingue, nous l’avons perdu; l’avenir espagnol de la Havane est bien incertain. Encore une fois, tout n’est pas assuré avec les belles et grandes possessions d’outre-mer.

Au contraire, on conçoit aisément qu’un établissement du genre de Saint-Pierre pourrait donner lieu à un essai d’une nature toute différente. C’est un rocher stérile. Jamais les habitants de ce rocher ne songeraient à se soustraire à la protection d’une métropole qui, dût-elle même être onéreuse, même être oppressive, serait impérieusement imposée par toutes les lois de la nécessité. Sans métropole, ils ne pourraient ni se défendre, ni se garder, ni prospérer; sans métropole, ils se trouveraient à la merci de toutes les agressions; enfin, sans métropole, ils ne sauraient où aller finir leurs jours et profiter des fruits de leurs travaux; car un rocher n’est pas une patrie: on y vient, on y fait le commerce, on y passe plus ou moins d’années, on s’y enrichit, mais si l’on y meurt c’est fortuitement; personne ne marque là son tombeau. Une telle colonie n’abandonnera donc jamais la mère-patrie.

Elle rapportera beaucoup par cette première raison qu’elle peut ne coûter presque rien. Il ne s’agit pas ici pour l’État de payer des primes aux cultures, il n’y a pas de cultures possibles; de construire des routes et des ponts, l’île entière n’a pas une lieue de long; d’établir des casernes et des forts, il n’est besoin là que d’un seul canon, celui qui fait les signaux. Il ne faut rien dépenser; il faut réduire au plus strict nécessaire le personnel administratif, et je l’imaginerais volontiers composé d’un chef unique, intelligent, responsable, contraint de faire tout par lui-même et seulement aidé par un très-petit nombre de subalternes. Quant à la police, à l’administration proprement dite, à tout ce qui concerne les intérêts communaux, personne mieux que les habitants ne sait ce qui convient. La pédanterie bureaucratique pourra alléguer que, dans les débuts surtout, il se fera des écoles. Plus les erreurs seront multipliées, plus l’expérience viendra vite; et, comme en somme, les erreurs seront senties dans toutes leurs mauvaises conséquences par ceux-là même qui les auront commises et que l’opinion publique sera là pour les signaler, il n’y a pas à craindre qu’elles se perpétuent. En somme, une administration véritablement propre à faire de Saint-Pierre ce qu’il doit être, doit elle-même reposer sur des principes américains. Elle ne doit pas former contraste avec les idées admises dans cette partie du monde et auxquelles toutes les imaginations, tous les esprits sont accoutumés, elle doit se rapprocher le plus possible, se confondre même avec les notions du self government partout usitées dans ces parages, et l’action de la métropole ne doit se faire sentir que par l’impulsion, la direction de l’ensemble, et la protection. Ce que la métropole a surtout à faire, c’est d’amener des intérêts métropolitains et d’augmenter, de développer ceux qui existent déjà. Les mesures ne seraient ni difficiles à prendre ni bien nombreuses. Alors, plus encore que sur tous les points du nouveau monde, situés d’une manière moins favorable, on verrait s’élever sur cette plage plus d’aux trois quarts déserte aujourd’hui, des quais d’abord et bientôt des magasins nombreux. Des maisons de commerce importantes apporteraient et attireraient des capitaux dont le mouvement se ferait sentir dans toutes les colonies anglaises voisines, aux États-Unis et en France. Le système de liberté commercial dans lequel nous entrons semble fait exprès pour servir cette action ascensionnelle et, bientôt, à la place d’un village en bois, on aurait à Saint-Pierre une grande, belle, large et opulente cité commerciale, comparable peut-être aux plus belles villes de cette espèce.

La fortifier serait perdre de l’argent et des forces. Car, en cas de guerre, s’il fallait la défendre, il y faudrait envoyer une garnison considérable dont le ravitaillement coûterait cher et emploierait, en la compromettant, une escadre dont les navires pourraient être plus utilement employés ailleurs. Ce n’est plus la mode dans les guerres modernes de brûler ou de piller les villes marchandes qui ne peuvent ni nuire ni inquiéter. Saint-Pierre serait d’autant plus à couvert de tout danger, qu’en somme sa prospérité étant le résultat de l’industrie et des capitaux anglais, américains et français, sa population étant inévitablement mixte, tout le monde serait également intéressé à lui accorder le perpétuel bénéfice de la neutralité; et quand même une des puissances belligérantes auxquelles nous pourrions avoir affaire jugerait utile d’y remplacer notre pavillon par le sien, ce ne serait jamais qu’une mesure transitoire. A la conclusion de la paix, Saint-Pierre nous serait nécessairement rendu comme il nous l’a toujours été en 1783, en 1802, en 1814, en 1815.

Une pareille œuvre serait une des plus belles qui pût être accomplie de nos temps, et des plus conformes aux tendances modernes. Ce qui en soi est toujours un grand mérite; et, on ne saurait trop le répéter, l’exécution en serait facile, puisqu’en réalité il ne s’agirait réellement que d’écarter des obstacles devenus ridicules, et d’aider un peu à la naissance de ce qui demande à naître.

PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie

RUE PIERRE-SARRAZIN, Nº 14

1861

PARIS.–IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET Cie

Rues de Fleurus, 9, et de l’Ouest, 21

intéressant !